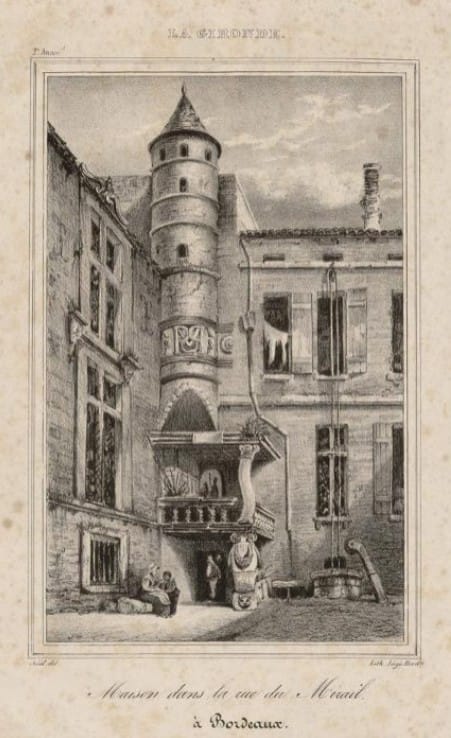

Rue du Mirail : une histoire entre mythe et mémoire

Derrière les façades paisibles du centre historique, la rue du Mirail cache une des légendes les plus étranges de Bordeaux. Son nom, à lui seul, évoque déjà le mystère : Mirail vient du mot gascon miralh, qui signifie… miroir 🪞.

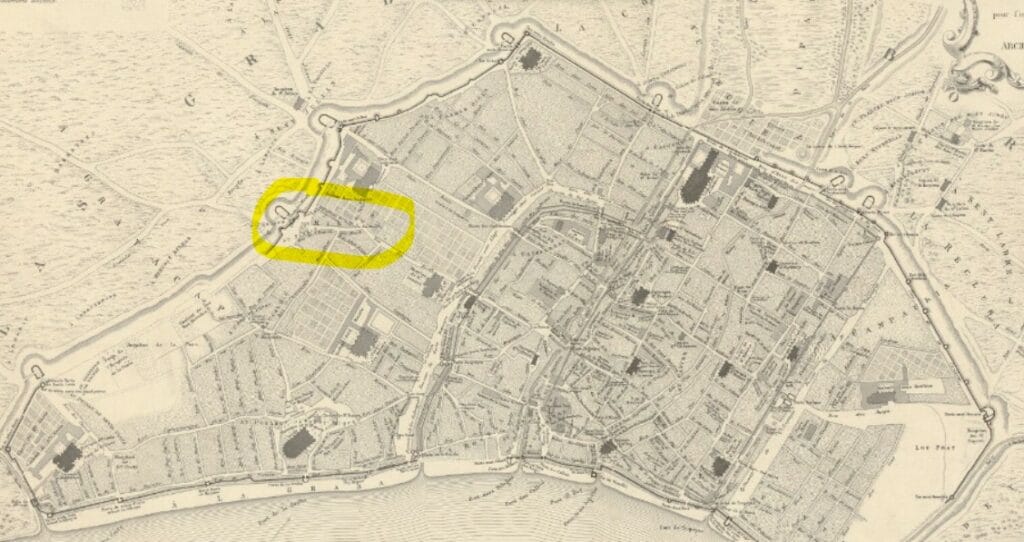

Mais pourquoi une rue porterait-elle un tel nom ? Pour le comprendre, il faut plonger dans le Bordeaux médiéval, à l’époque où la ville s’arrêtait encore aux portes de Saint-Éloi et de la Grosse Cloche.

🗓️ En bref — petite timeline

- 🕍 XIIᵉ siècle : création de l’hôpital Saint-Jacques, étape du pèlerinage vers Compostelle.

- 🧱 XIIIᵉ siècle : la rue n’est encore qu’un chemin vers le couvent des Augustins.

- 🐉 Moyen Âge : une légende raconte qu’un monstre vivait dans un puits du quartier.

- 💀 Le miroir : un courageux habitant y descend un miroir pour vaincre la bête.

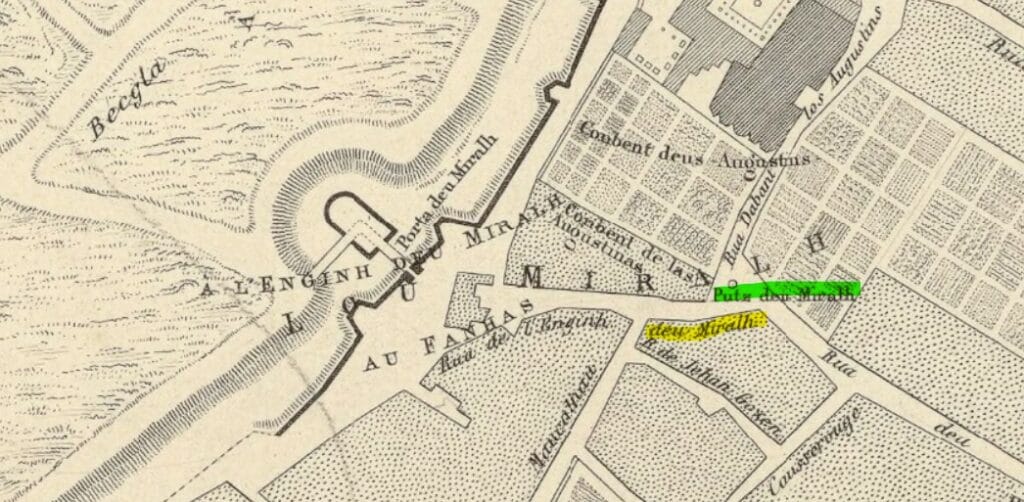

- 🏰 1342 : mention d’une porta de Miralho (« porte du Mirail ») dans les archives médiévales.

- 💦 XVIIIᵉ siècle : le puits est comblé, la rue prend un temps le nom de rue du Fagnas (« rue boueuse »).

- ⛪ 1786 : elle devient rue des Augustines, en hommage au couvent voisin.

- 🏛️ Aujourd’hui : la rue retrouve son nom ancien, “Rue du Mirail”, et conserve sa légende.

🪞 La rue du Mirail et le puits du miroir

La tradition raconte qu’un puits s’ouvrait autrefois à l’extrémité sud de la rue. Une créature monstrueuse y aurait élu domicile : un serpent géant, parfois décrit comme un basilic, qui tuait d’un simple regard.

Un jour, un habitant — ou un chevalier de retour des croisades — décida de s’en débarrasser. Il fit descendre un miroir au fond du puits. Le monstre, croyant voir un rival, lança son regard meurtrier… sur son propre reflet. Terrassé par son image, il s’effondra dans les profondeurs 💀.

Depuis, la rue porterait le nom de ce miroir salvateur : le Miralh — devenu au fil du temps Mirail.

🚪 La porte du Mirail

Au Moyen Âge, la porte du Mirail marquait l’une des entrées sud de Bordeaux. Située à l’extrémité de la rue, elle faisait partie des fortifications intérieures qui ceinturaient la ville avant l’ouverture du cours Victor-Hugo.

Cette porte, mentionnée dans les archives dès 1342, permettait de rejoindre les chemins menant vers Bègles et les marais alentours. Elle servait aussi de repère pour les pèlerins de Compostelle venant de la Grosse Cloche et se dirigeant vers la future route de Toulouse.

Comme beaucoup de portes médiévales de Bordeaux, elle fut démantelée au XVIIIᵉ siècle, lorsque les remparts furent abattus pour agrandir la ville. Mais dans la toponymie comme dans la mémoire collective, la porte du Mirail est restée liée au quartier — et à sa légende.

💧 La rue du Mirail, une rue qui a changé de visage

La rue du Mirail a connu plusieurs noms au fil des siècles. Au XVIIIᵉ siècle, la partie basse s’appelait rue du Fagnas, en raison de la boue accumulée contre le vieux rempart. Plus tard, un avocat un peu sensible à l’image du quartier fit changer le nom en rue des Augustines, en référence au couvent tout proche.

Mais le vieux nom populaire finit par revenir. Aujourd’hui encore, c’est celui qu’on prononce avec affection — et un brin de curiosité historique.

💀 La rue du Mirail abritait la maison du Bourreau

Petite anecdote, un peu macabre, la rue du Mirail abritait a maison du Bourreau du parlement de Guyenne. Elle aurait été son logis jusqu’à sa mort et la fin de sa lignée vers la fin du XVIIIème siècle. Elle était décrite comme étant isolée et lugubre.

💡 FAQ pour briller en société

👉 Le mot “Mirail” vient-il bien de “miroir” ?

Oui ! C’est la forme gasconne miralh, attestée dans les textes anciens.

👉 Le serpent du Mirail a-t-il vraiment existé ?

Non bien sûr 😄 Mais comme toutes les légendes bordelaises, elle mêle croyances, traditions populaires et topographie urbaine.

👉 Où se trouvait ce fameux puits ?

À l’extrémité sud de la rue, près de l’ancienne porte du Mirail, sur l’actuel tracé du cours Victor-Hugo.

👉 Pourquoi la rue a-t-elle changé de nom ?

À cause de la boue ! Rebaptisée “rue du Fagnas”, puis “rue des Augustines”, elle reprendra finalement son nom d’origine, plus noble et mystérieux : rue du Mirail.

📚 Sources

- Pierre Bernadau, Le Viographe bordelais ou Revue historique, topographique et anecdotique de Bordeaux (1838-1841) — Gallica, BnF

- Abbé Patrice-John O’Reilly, Histoire complète de Bordeaux (1857) — Gallica, BnF

- Auguste Bordes, Histoire des monuments anciens et modernes de la ville de Bordeaux (1845) — Google Books