La légende du cor de Roland à Bordeaux

Ah… si les vieilles pierres pouvaient parler ! Certaines vous souffleraient des secrets plus puissants que les vents de la Garonne. C’est le cas de celles de la basilique Saint-Seurin, où dort depuis des siècles une rumeur : celle du cor de Roland 🎺. Oui, le Roland de Charlemagne, le héros de Roncevaux, celui qui souffla si fort dans son olifant que les montagnes en tremblèrent. Et celui qui fendit la montagne de son épée Durandal. Et si ce cor mythique, perdu dans la légende, avait trouvé refuge ici, à Bordeaux ? ⚜️

🕰️ I. 778 : Roland, Roncevaux et le deuil de Charlemagne

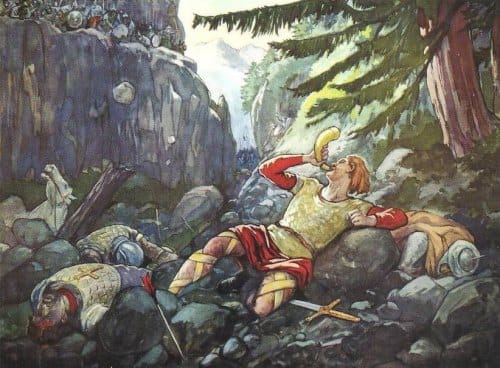

Nous sommes en 778. Charlemagne, de retour d’Espagne, traverse les Pyrénées. Mais dans les défilés de Roncevaux, son arrière-garde tombe dans une embuscade tendue par les Vascons. À sa tête : Roland, comte de la Marche de Bretagne. Blessé, il sonne son cor à s’en rompre les tempes, implorant l’aide de son empereur trop lointain. En vain. L’arrière-garde franque est massacrée.

👉 Selon la Chronique de Turpin, Charlemagne fit alors ensevelir ses chevaliers dans trois lieux :

- à Belin, aux portes des Landes ;

- à Bordeaux, dans le cimetière de Saint-Seurin ;

- et à Blaye, où reposa Roland lui-même, « le bras de Dieu en Aquitaine ».

L’abbé Patrice-John O’Reilly, dans son Histoire complète de Bordeaux (1857), confirme :

« Les Bordelais reçurent les dépouilles des preux morts à Roncevaux, et la basilique Saint-Seurin devint le sanctuaire de leur mémoire. »

⚱️ II. Le cor de Roland à Bordeaux : entre foi et mémoire

La Chanson de Roland le raconte : avant de mourir, Roland déposa son épée Durandal sous lui, posa son cor d’ivoire sur sa poitrine et rendit son âme à Dieu. Le cor – l’olifant – aurait ensuite été ramené par Charlemagne et déposé à Bordeaux, dans la basilique Saint-Seurin.

Là, des générations de chanoines l’exhibèrent aux pèlerins de Compostelle comme relique du héros. On disait qu’il portait encore la trace du sang de Roland. O’Reilly écrit encore :

« Quand Delurbe dit que le corps de Rolland fut porté à Saint-Seurin, c’est de son cor d’ivoire qu’il voulut parler. »

L’objet, disparu depuis des siècles, n’a jamais pu être retrouvé. Mais dans les récits du Moyen Âge, Bordeaux partage avec Blaye et Belin la mémoire de la geste carolingienne : Blaye pour le tombeau, Belin pour la bataille, Bordeaux pour la relique.

⛪ III. Sous la basilique : la nécropole de Saint-Seurin, panthéon des héros

Sous la basilique actuelle sommeille un autre trésor : la nécropole paléochrétienne de Saint-Seurin, l’un des plus anciens sites archéologiques de la ville. 🪦 Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, elle abrite des sarcophages mérovingiens et les tombes de soldats que la tradition rattache aux armées de Charlemagne.

Des fouilles menées par la Société archéologique de Bordeaux et l’INRAP (publications Revue archéologique de Bordeaux, 2005 ; Aquitania, 2018) ont révélé des sépultures datées de la fin du VIIIᵉ siècle – précisément l’époque de Roncevaux. Les archéologues n’y ont trouvé ni cor, ni relique, mais la stratigraphie confirme un cimetière héroïque utilisé pendant plus d’un millénaire.

👉 En descendant dans la crypte, on découvre ces sarcophages massifs taillés dans le calcaire de l’Entre-deux-Mers, témoins muets de la première chrétienté bordelaise. C’est ici que, selon la tradition, Charlemagne fit déposer les corps de ses preux, bénissant Bordeaux pour sa fidélité.

🔍 IV. Pourquoi le cor n’a jamais pu être authentifié

Et pourtant, impossible d’en avoir le cœur net. Le cor de Roland, conservé à Saint-Seurin jusqu’au XVIIᵉ siècle, a disparu au fil des bouleversements religieux : guerres de Religion, Révolution, pillages… Le trésor de la basilique a été dispersé, les archives, perdues. Seuls quelques inventaires ecclésiastiques mentionnent « un grand cor d’ivoire ancien » sans certitude sur son origine.

Les historiens modernes, comme Louis Desgraves (Évocation du vieux Bordeaux, 1960) ou Henri Gradis, rappellent que ces reliques avaient autant de valeur symbolique que spirituelle. Elles servaient à ancrer Bordeaux dans la grande histoire chrétienne, à en faire une étape du pèlerinage et un sanctuaire de la France de Charlemagne. La foi, plus que la preuve, faisait vivre la légende.

🕯️ V. De la légende à la mémoire

Au fil des siècles, la légende s’est fondue dans le paysage. Les pèlerins de Compostelle venaient s’agenouiller à Saint-Seurin pour implorer la force des preux. Les chanoines racontaient comment le cor avait vibré jusqu’à Bordeaux, comment l’écho du héros s’était mêlé aux cloches de la basilique. Et encore aujourd’hui, en pénétrant dans la crypte, on croit presque entendre – dans le souffle du vent ou le craquement des dalles – la plainte lointaine de Roland… 🎺

💬 FAQ pour briller en société

Roland a-t-il vraiment existé ?

Oui, un comte breton au service de Charlemagne a bien existé et périt à Roncevaux en 778. Mais la légende en a fait un héros universel.

Pourquoi Bordeaux ?

Charlemagne y fit déposer les corps de ses chevaliers et confia le cor du héros à l’église Saint-Seurin, haut lieu de la foi aquitaine.

Peut-on visiter la nécropole ?

Oui ! Le site archéologique de Saint-Seurin est ouvert au public. On y accède par la basilique, où subsistent des sarcophages vieux de 1 500 ans.

Le cor existe-t-il encore ?

Non. Il aurait disparu depuis des siècles. Mais il résonne encore dans l’imaginaire des Bordelais et des pèlerins.

📚 Sources et références

- Abbé Patrice-John O’Reilly, Histoire complète de Bordeaux, tome II, Bordeaux, 1857–1858 – Gallica BnF

- Henri Gradis, Histoire de Bordeaux, Calmann Lévy, 1888

- Louis Desgraves, Évocation du vieux Bordeaux, Éditions de Minuit, 1960

- Revue archéologique de Bordeaux, Société Archéologique de Bordeaux, 2005, p. 157-168 (societe-archeologique-bordeaux.fr)

- Aquitania, n° 34, 2018 : “La nécropole tardo-antique de Saint-Seurin à Bordeaux” (persee.fr)

- Site archéologique de Saint-Seurin – Office de Tourisme Bordeaux Métropole (gironde-tourisme.com)