Les Piliers de Tutelle à Bordeaux : quand Burdigala avait son forum romain

À Bordeaux, rares sont les passants qui savent qu’en marchant dans certaines rues du centre, ils foulent l’emplacement d’un monument disparu : les piliers de Tutelle. Ces colonnes, encore visibles jusqu’au XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècle, appartenaient à un vaste ensemble gallo-romain longtemps désigné comme le temple de Tutelle. Était-ce vraiment un temple dédié à une divinité protectrice (Tutela) ou plutôt une façade monumentale d’un forum ? Les érudits en débattent depuis des siècles.

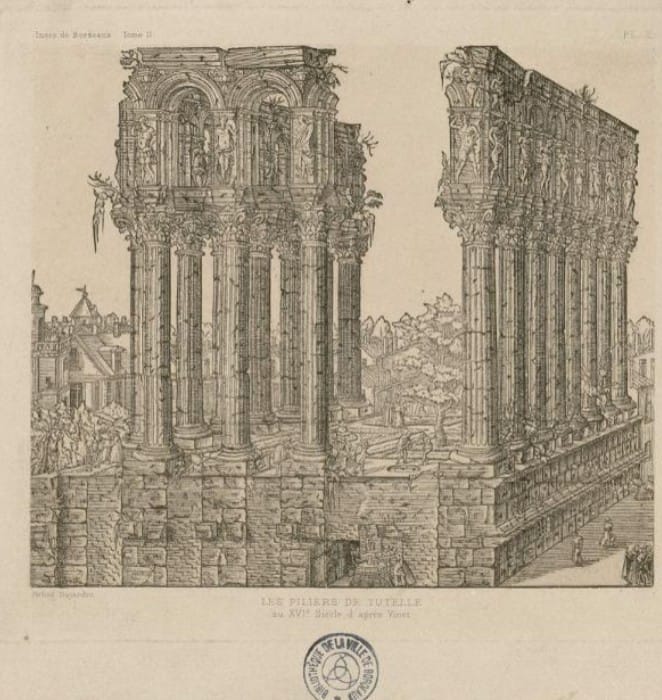

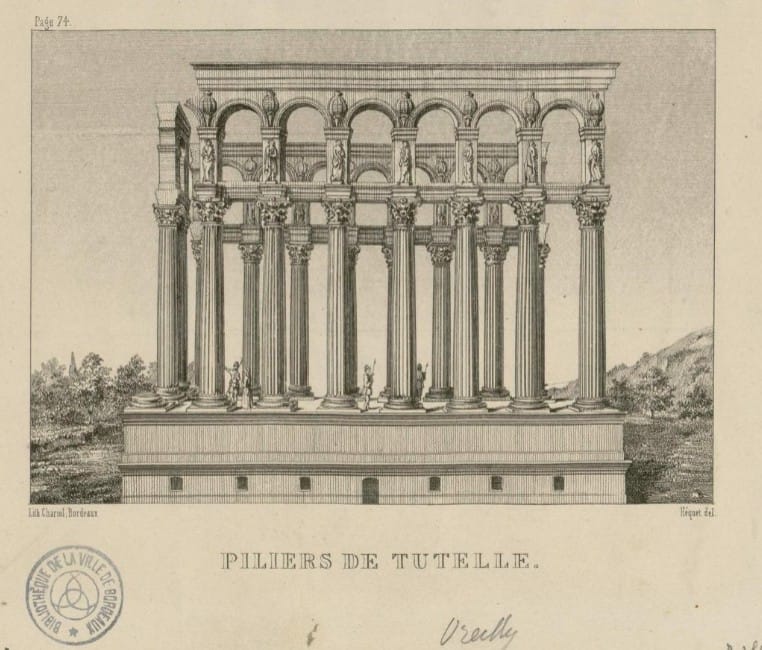

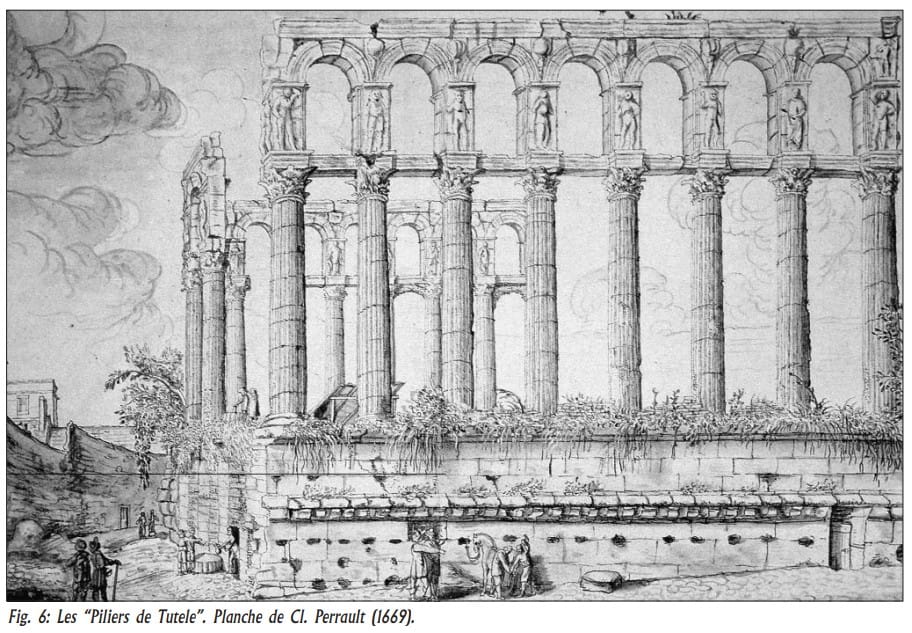

Aujourd’hui détruits, les piliers ne subsistent qu’à travers des dessins (notamment ceux inspirés du passage de Claude Perrault en 1669), des descriptions anciennes et des travaux récents qui tentent d’en restituer l’ampleur et la fonction. Leur mémoire, pourtant, continue de fasciner : elle rappelle qu’au cœur de la ville moderne dort encore une part de Burdigala, cité romaine majeure de l’Aquitaine. 🏛️

⏳ Timeline des Piliers de Tutelle

- Ier s. apr. J.-C. : Burdigala se romanise et s’équipe en monuments publics.

- Fin IIᵉ – début IIIᵉ s. : élévation d’un grand ensemble ; la tradition y voit le « temple de Tutelle », d’autres un portique/élévation du forum.

- Moyen Âge : ruines encore visibles, pierres réemployées dans le bâti urbain.

- XVIᵉ–XVIIᵉ s. : gravures, relevés (Perrault, 1669), descriptions ; le site impressionne par sa monumentalité

- Février 1677 : démolition décidée dans le contexte des travaux liés au Château Trompette ; le monument disparaît.

- XXIᵉ s. : recherches et restitutions ; discussion renouvelée « temple » vs « portique du forum ».

« Les Piliers de Tutelle ne sont pas un sanctuaire isolé, mais un élément majeur du forum de Burdigala. » — attribution courante du raisonnement inspiré par les historiens de Bordeaux antique ; débat approfondi dans la Revue archéologique de Bordeaux (2016).

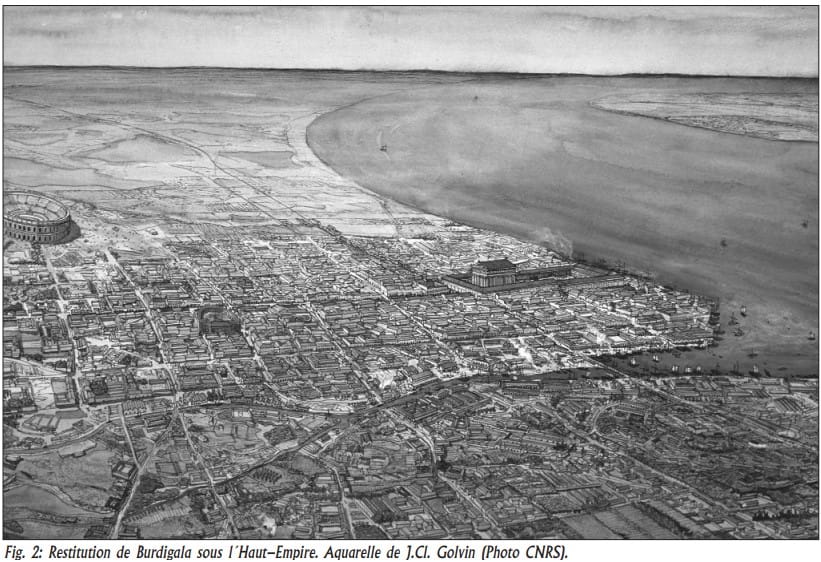

Bordeaux romaine : une capitale aux allures impériales

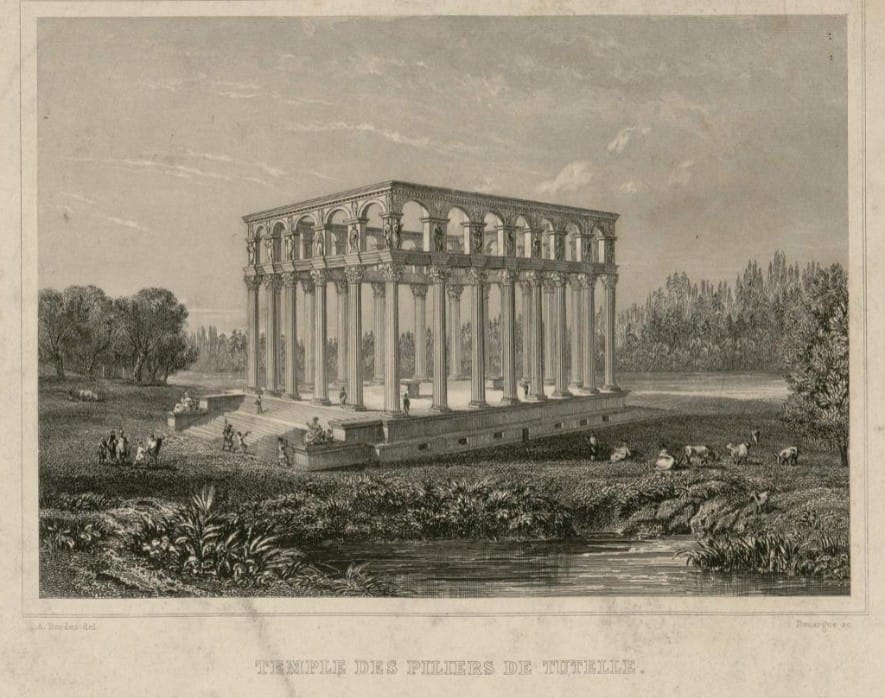

Pour comprendre les piliers de Tutelle, il faut d’abord imaginer Bordeaux quand elle s’appelait Burdigala. La cité, idéalement placée sur la Garonne, prospère dès le Haut-Empire. Elle se dote des marqueurs architecturaux d’une ville romaine ambitieuse : thermes, édifices de spectacle (le Palais Gallien), réseau viaire structurant et surtout un forum, cœur civique, religieux et économique. C’est dans ce contexte qu’apparaît l’élévation monumentale plus tard nommée « Piliers de Tutelle » (que l’on voit distinctement sur cette gravure avec sous ouverture sur la Garonne)

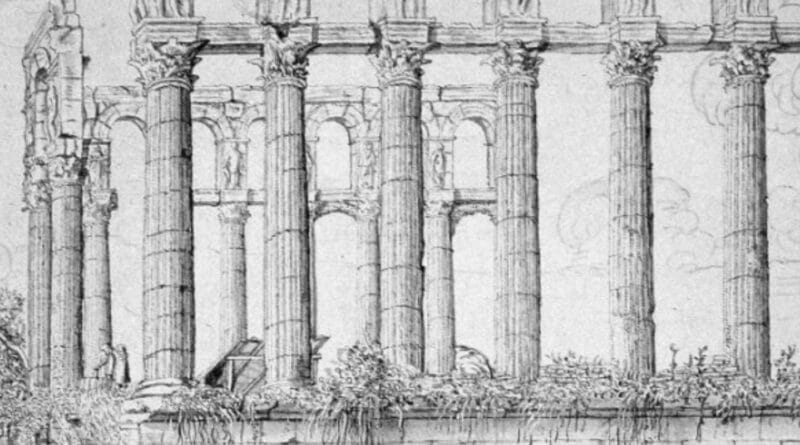

Les sources anciennes et les relevés modernes convergent pour dessiner un ensemble rectangulaire, rythmé par 24 colonnes corinthiennes surmontées d’une architrave et d’un attique à arcades avec figures sculptées. Ce vocabulaire décoratif d’époque sévérienne (fin IIᵉ–début IIIᵉ s.) situe bien l’ambition de la cité : exprimer, à travers la pierre, sa puissance et sa romanité.

Piliers ou « Temple de Tutelle » ou portique de forum ?

Le nom Tutelle viendrait de Tutela, la « protection », une divinité romaine parfois invoquée pour les cités. De là à affirmer que le monument était un temple consacré à cette déesse, il y a un pas. Longtemps, l’usage a entériné l’appellation temple de Tutelle, parce qu’elle « parlait » au public et convenait aux ruines impressionnantes. Pourtant, dès le XIXᵉ siècle, certains érudits bordelais nuançaient : l’absence de couverture évidente, l’ordonnance très « scénique » de la façade et sa position par rapport au tissu antique plaident plutôt pour une élévation monumentale liée au forum (un portique, une façade honorifique, un péribole de sanctuaire).

Les recherches récentes ont relancé la discussion : si des indices (péribole découvert au début des années 2000) suggèrent bien une fonction cultuelle, l’ensemble aurait toutefois articulé espace sacré et espace civique, typique des forums gallo-romains où politique, commerce et religion se répondent. La Revue archéologique de Bordeaux (2016) propose ainsi des restitutions précises en s’appuyant sur cinq représentations majeures du monument, dont les planches issues du passage de Claude Perrault.

Morphologie et décor : ce que l’on peut reconstituer

Grâce aux gravures anciennes et aux relevés, on entrevoit la géométrie de l’édifice : un rectangle d’environ 30 × 20–22 m (selon les versions), sur un stylobate nettement marqué. L’accès se ferait côté ville par un long escalier (une vingtaine de marches mentionnées dans la tradition iconographique), tandis que le côté vers le fleuve devait se montrer plus haut, épousant la pente naturelle. La trame de 24 colonnes corinthiennes donnait l’échelle : pour un Bordelais de l’époque moderne, la masse évoquait une « montagne de pierre ». Les attiques à arcades, parfois décrits avec cariatides ou bas-reliefs, signaient un raffinement décoratif qu’on retrouve dans le monde romain tardif.

Cette monumentalité n’était pas gratuite : elle met en scène le pouvoir urbain, exhibe la piété civique, et cadre la vie quotidienne du forum. Magistrats, marchands, prêtres, orateurs : tous faisaient face à cette façade-scène. Dans ce théâtre de la cité, les piliers de Tutelle étaient à la fois décor et manifeste.

Où se situait le temple de Tutelle ?

Vous voyez la rue des Piliers de Tutelle, ben, c’est là !

La tradition érudite situe les Piliers au voisinage immédiat de l’actuelle place de la Comédie / Grand-Théâtre, à l’extrémité occidentale de sa terrasse, vis-à-vis de la rue Mautrec, soit au cœur du Bordeaux antique. Plusieurs notices publiques (dont Wikipédia, Mémoire Filmique et des synthèses locales) convergent vers cette zone Grand-Théâtre / Comédie, tout en rappelant que la topographie antique demeure l’objet de travaux en cours. On est au point haut de la ville antique, dominant le fleuve : une localisation conforme aux ensembles forains monumentaux.

Les témoins : Perrault, les graveurs et les érudits

Le passage à Bordeaux de Claude Perrault (1669), médecin-architecte (l’un des auteurs de la colonnade du Louvre), est décisif : il mesure, dessine et fait graver l’édifice. Ses planches — publiées et recopiées — fixeront durablement l’image des Piliers, avec plan, élévation et détails, et nourriront toutes les restitutions ultérieures.

À partir du XVIIIᵉ siècle, Baurein puis Bernadau consignent la mémoire locale des ruines et l’incompréhension qui entoure leur destruction. Au XIXᵉ siècle, Léo Drouyn multiplie croquis et vues pittoresques ; les musées bordelais conservent des reconstitutions qui permettent de « voir » ce qui ne se voit plus. Le Musée des Beaux-Arts met ainsi en ligne une “Reconstitution des ruines de l’ancien temple des piliers de Tutelle (pendant de la vue des ruines du Palais Gallien)”, utile pour l’iconographie d’article.

Une disparition programmée (1677)

Si le Moyen Âge avait déjà réemployé des pierres, c’est au XVIIᵉ siècle que tombe l’arrêt fatal. En février 1677, l’édifice est rasé pour dégager les glacis du Château Trompette : nécessité militaire, volonté de contrôle politique après les troubles de la Fronde, et, plus largement, logique d’urbanisme qui sacrifie les ruines jugées encombrantes. La date et le motif reviennent dans la bibliographie locale (dont Bordeaux Gazette) et dans les synthèses encyclopédiques.

Au XIXᵉ siècle, des voix patrimoniales s’élèvent : « inestimable perte », écrira-t-on, au moment même où la France commence à protéger ses monuments. Le cas bordelais devient exemplaire d’un dilemme occidental : entre moderniser et transmettre, que garde-t-on, que détruit-on ?

Ce que disent les recherches récentes sur les piliers de Tutelle

La Revue archéologique de Bordeaux (2016) a synthétisé des recherches récentes : mises au net des représentations anciennes (Perrault, gravures du XVIIᵉ), modélisations, et confrontation avec les découvertes urbaines (dont des blocs remployés dans des remparts, étudiés et médiatisés. La conclusion n’est pas binaire : le récit “temple” a sa cohérence (péribole, fonction cultuelle, monumentalité sacrale), mais l’ancrage au forum reste déterminant pour comprendre le rôle urbain des Piliers : façade-écran, fond de scène, seuil symbolique entre ville civique et espace du sacré.

Cette approche « forum + sacré » explique aussi pourquoi l’édifice a tant marqué la mémoire visuelle : au cœur de la ville, il se voyait de loin, « dominant fleuve et port », selon les notices, et structurait la perception de la cité antique.

Vie autour du monument : une scène urbaine

Au quotidien, l’élévation jouait le rôle d’un signal : repère visuel, décor de cérémonies, de rassemblements et de pratiques religieuses. On rendait la justice non loin, on négociait, on sacrifiait, on débattait. Les colonnes faisaient sonner la place, prolongeant les voix sous leurs portiques. Le relief décoré (attique à arcades, figures) ajoutait un discours symbolique que les habitants comprenaient.

Dans ce théâtre, chaque Bordelais de l’Antiquité « passait » régulièrement : le forum était le passage obligé. D’où l’impression durable, jusqu’aux temps modernes, d’une présence — même en ruine.

Héritage des piliers de Tutelle dans la ville d’aujourd’hui

Il ne subsiste aucune élévation visible sur place des piliers de Tutelle. Pourtant :

- la rue des Piliers-de-Tutelle en perpétue le nom,

- des dessins (Perrault, Drouyn) et reconstitutions (MUSBA) racontent ses volumes,

- des photographies de documents et gravures (Mémoire Filmique NA) constituent un gisement iconographique pour illustrer articles, cartels, parcours.

Néanmoins il est toujours possible de voir certaines éléments, notamment cet autel, au Musée d’Aquitaine (merci @anno 1475 pour la précision 🙏 )

Cet autel, dédié à Auguste et au Génie protecteur de la cité des Bituriges Vivisques, est la pierre de fondation de Bordeaux. À l’arrière, la couronne de chêne décernée au ” prince “, sur les côtés, les récipients à libation du prêtre, au sommet, deux faisceaux de feuillages bordent le foyer. C’est devant cet autel, sur le forum, que se réunissaient chaque année les élites pour commémorer la fondation de la cité et présenter leurs offrandes aux génies protecteurs de la nation et de la cité. Les processions et les cérémonies assuraient la cohésion religieuse et administrative de la cité et de l’Empire. AVGVSTO SACRVM / ET GENIO CIVITATIS / BIT(VRICVM).VIV(ISCORVM).” Consacré à Auguste et au Génie de la cité des Bituriges Vivisques. “

L’intérêt pédagogique est clair : rappeler aux visiteurs que Bordeaux ne naît pas au XVIIIᵉ siècle (même si celui-ci a sculpté son image actuelle), mais plonge ses racines dans un passé romain robuste, souvent invisible, toujours stimulant.

✨ FAQ pour briller en société

Pourquoi “Tutelle” ?

Le nom renvoie vraisemblablement à Tutela (la Protection), divinité romaine. Mais l’attribution n’est pas certaine ; c’est un nom d’usage consacré par la tradition érudite.

C’était un temple ou un portique de forum ?

Les deux lectures coexistent. Les indices cultuels sont réels (péribole), mais l’articulation au forum demeure centrale : pense-le comme un dispositif monumental au seuil du sacré.

Quand et pourquoi a-t-il disparu ?

Février 1677 ; pour dégager les glacis du Château Trompette, dans une logique militaire/urbaine de contrôle et de modernisation.

Que reste-t-il à voir ?

Rien in situ. Mais : gravures (Perrault), dessins (Drouyn), reconstitutions (MUSBA), notices iconographiques (Mémoire Filmique)

📚 Sources

- Wikipedia (FR) — Piliers de Tutelle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Piliers_de_Tutelle Wikipédia

- Wikipedia (EN) — Piliers de Tutelle : https://en.wikipedia.org/wiki/Piliers_de_Tutelle Wikipédia

- Société Archéologique de Bordeaux — Revue archéologique de Bordeaux, 2016, Recherches récentes sur les Piliers de Tutelle (PDF) : https://www.societe-archeologique-bordeaux.fr/images/stories/PDF/Revue2016/RAB107_2016_13-19_Robertc.pdf societe-archeologique-bordeaux.fr

- Bordeaux Gazette — La destruction du temple des « Piliers de Tutelle », une inestimable perte : https://www.bordeaux-gazette.com/la-destruction-du-temple-des-piliers-de-tutelle-une-inestimable-perte.html bordeaux-gazette.com

- Mémoire Filmique de Nouvelle-Aquitaine — Piliers de Tutelle (gravures, notices) : https://www.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr/photos/piliers-de-tutelle Mémoire Filmique de Nouvelle-Aquitaine

- MUSBA (Musée des Beaux-Arts de Bordeaux) — Reconstitution des ruines de l’ancien temple des piliers de Tutelle : https://musba-bordeaux.opacweb.fr/r/74ac616f-233a-483c-b748-baa390ab5ba7 musba-bordeaux.opacweb.fr

- Commons — Piliers de tutelle (Bordeaux 1669), plan/élévation par Claude Perrault : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piliers_de_tutelle_(Bordeaux_1669).JPG Wikimedia Commons

- Ma vie en Gazelle — 1677 : les Piliers de Tutelle sont détruits : https://www.mavieengazelle.fr/1677-les-piliers-de-tutelle-sont-detruits/ mavieengazelle.fr

- Cervantes Virtual — Simulacra Romae – Burdeus (parcours Bordeaux romain) : https://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/simulacraromae/burdeus/visita/visita8.htm

- Collection du Musée d’Aquitaine : https://musee-aquitaine.opacweb.fr/fr/notice/60-1-20-piedestal-ex-voto-a-la-tutelle-auguste-par-c-octavius-vitalis-b66dc160-4c83-482b-9668-477e1f691627