Quand Bordeaux toussait : la grippe espagnole de 1918

À l’automne 1918, alors que Bordeaux s’apprête à célébrer la fin de la guerre, une autre bataille s’invite dans les rues et les hôpitaux : celle contre un ennemi invisible. En quelques semaines, la « grippe espagnole » fauche des milliers de vies en France — et plusieurs centaines rien qu’à Bordeaux.

📜 Timeline historique

- Septembre 1918 : premiers cas signalés parmi les soldats hospitalisés à Saint-André et au lycée Montaigne.

- Octobre 1918 : propagation fulgurante — écoles fermées, messes limitées, tramways désinfectés.

- Novembre 1918 : au moment même de l’Armistice, les Bordelais enterrent leurs morts.

- Janvier 1919 : seconde vague, moins virulente mais toujours redoutée.

- 1920 : retour à la normale, mais les services d’hygiène municipaux sortent renforcés de l’épreuve.

🌍 Les causes d’une pandémie mondiale

L’origine exacte du virus de 1918 — un H1N1 d’origine aviaire — reste débattue. Les premières flambées auraient eu lieu au Kansas (États-Unis) ou en Chine, avant de se propager avec les mouvements de troupes pendant la Première Guerre mondiale. Les conditions sanitaires des camps et des trains militaires, la malnutrition, la promiscuité et le stress du conflit ont constitué un terrain idéal à la mutation et à la diffusion du virus.

À Bordeaux, le va-et-vient incessant des soldats et des navires de guerre dans le port aurait accéléré la contagion. L’étude de l’Association d’Histoire des Hôpitaux de Bordeaux le confirme :

« Bordeaux était en effet lieu de passage des troupes et des réfugiés ; les hôpitaux civils et militaires sont débordés, et les cas graves se multiplient. »

— Persée, 1978

🏥 Bordeaux, hôpital à ciel ouvert

La ville compte déjà plusieurs hôpitaux militaires et civils mobilisés pour la guerre. Quand la grippe frappe, ils débordent. L’hôpital Saint-André, avec ses 700 lits et son système d’aération novateur, devient l’un des centres de lutte contre l’épidémie. Le Palais Rohan, la Faculté de médecine et plusieurs couvents sont réquisitionnés.

Les religieuses de l’Assomption et de Saint-Joseph s’épuisent à la tâche, souvent sans protection — on parle de véritables anges gardiens en cornette.

⚰️ Une ville en deuil

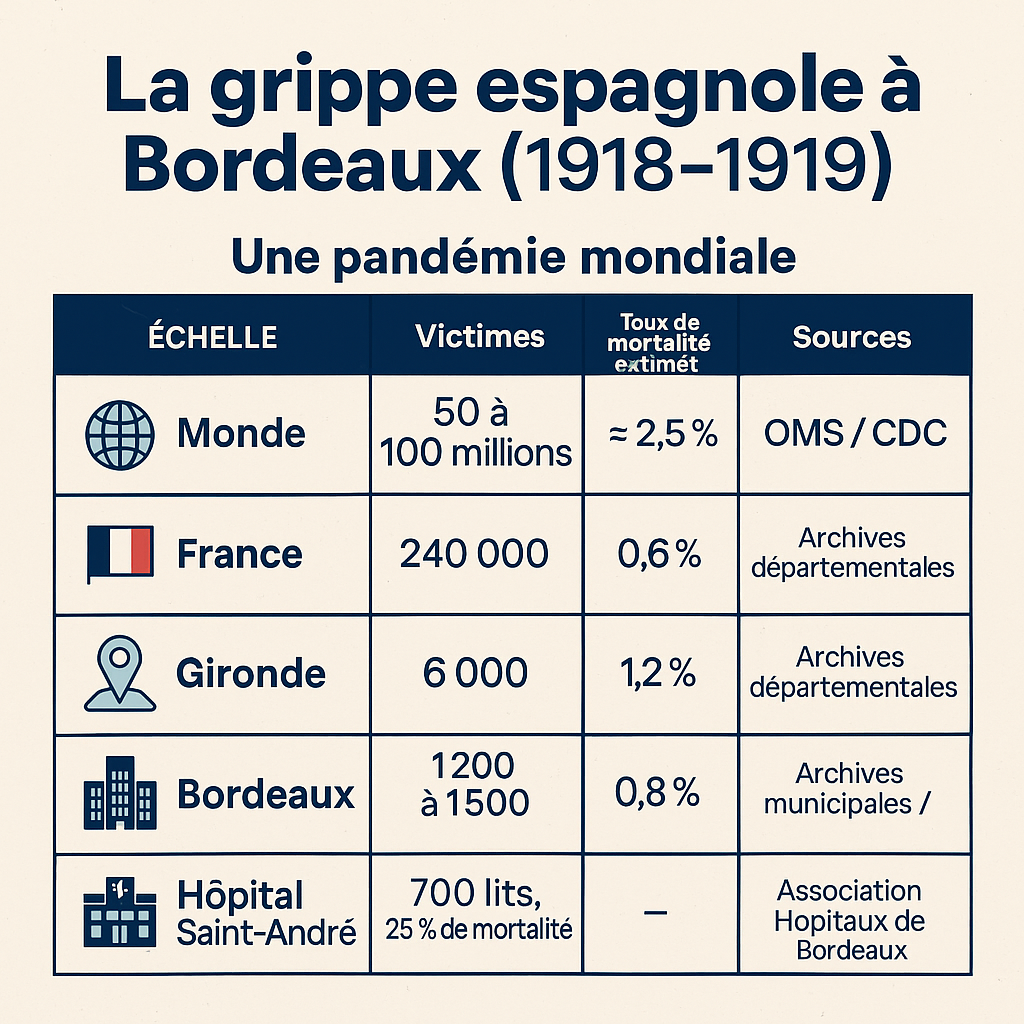

La grippe espagnole fit environ 240 000 morts en France, soit près de 0,6 % de la population (INSEE).

À l’échelle mondiale, on estime entre 50 et 100 millions de décès, davantage que la Première Guerre mondiale.

En Gironde, les archives départementales recensent environ 6 000 morts entre septembre 1918 et mars 1919, dont près d’un quart à Bordeaux. Les rapports sanitaires de la mairie évoquent 1 200 à 1 500 décès rien que dans la ville.

Les quartiers les plus touchés : Saint-Michel, Bacalan et La Bastide, où la promiscuité et l’humidité favorisent la contagion. Les hôpitaux enregistrent des taux de mortalité supérieurs à 25 % des patients hospitalisés.

💊 Remèdes, rumeurs et potions miracles

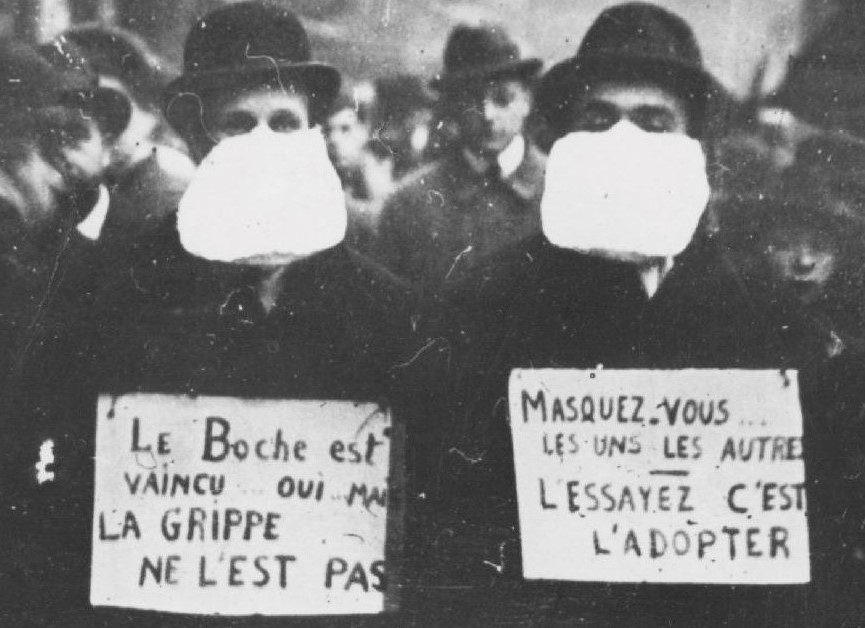

Le Bordelais de 1918 n’a ni vaccins ni antibiotiques. Les pharmaciens écoulent des litres d’élixirs de quinquina, d’infusions de thym et même de… cognac chauffé ! Les journaux publient des recettes de « tisanes de grand-mère », et la municipalité placarde des affiches :

🚫 « Ne crachez pas à terre ! »

🌬️ « Aérez vos logements ! »

On se couvre la bouche de foulards en gaze — les premiers masques improvisés de l’histoire sanitaire bordelaise.

🧱 Après la fièvre : une ville transformée

Cette épreuve laisse une trace durable. La mairie crée un service d’hygiène permanent, renforce la surveillance des logements insalubres et améliore la ventilation dans les écoles. Les années 1920 verront aussi la rénovation des quartiers populaires — conséquence indirecte de cette épidémie meurtrière.

❓FAQ pour briller en société

➡️ Pourquoi dit-on “grippe espagnole” ?

Parce que l’Espagne, pays neutre durant la guerre, fut la première à en parler librement dans sa presse. En réalité, le virus circulait déjà partout en Europe.

➡️ Bordeaux a-t-elle été plus touchée que d’autres villes ?

Oui, mais moins que Paris ou Lyon. Son climat océanique et la dispersion de la population sur les faubourgs ont limité la catastrophe.

➡️ Où reposent les victimes bordelaises ?

La plupart furent inhumées dans des fosses communes au cimetière de la Chartreuse et dans le vieux Saint-Bruno.

📚 Sources & liens

- INSEE – Les conséquences démographiques de la grippe espagnole (2018)

- Persée – L’hôpital Saint-André et la grippe espagnole de 1918

- La Petite Gironde (Gallica, 10 août 1918)

- RetroNews – Archives de La Petite Gironde

- Évocation du vieux Bordeaux, Louis Desgraves, 1960.

- Revue archéologique de Bordeaux, t. LXXV (1984), R. Coustet.

- Archives municipales de Bordeaux, série H (1918-1919).

- Musée d’Aquitaine – Bordeaux 1900-1930.

🕊️ En somme

La grippe espagnole de 1918 rappelle que Bordeaux, même loin du front, a connu sa guerre à elle : celle contre la peur, la maladie et la mort silencieuse. Une épreuve dont la ville est sortie plus forte, mais jamais tout à fait remise.