La fontaine Daurade, l’eau oubliée du vieux Bordeaux

Sous les pavés du centre historique dort une eau discrète, mais bien réelle. Peu de Bordelais le savent : au détour de la rue de la Daurade et la rue du Pont de la Mousque, tout près des Piliers-de-Tutelle, sommeille l’une des plus anciennes fontaines publiques de Bordeaux. Jadis « belle et bonne », selon l’abbé O’Reilly, elle alimentait le quartier avant les grands travaux hydrauliques du XIXᵉ siècle. Aujourd’hui invisible, la fontaine Daurade garde, dans sa voûte de pierre, le souvenir d’une ville antique où l’eau était un luxe et un lien social. 💦

🕰️ Timeline express

- ⏳ 1607 : construction de la fontaine Daurade

- 💪 1614 : installation d’une pompe à manivelle

- 🏛️ 1807 : restauration et voûtement souterrain par Lafaurie de Monbadon

- 🚫 1874 : fermeture au public

- 🏷️ 2000 : inscription aux Monuments historiques

🌿 Une source ancienne au cœur du vieux Bordeaux

Avant les tuyaux, il y avait les fontaines. Celle de la Daurade, bâtie à partir d’une source naturelle affleurant sous le quartier Saint-Pierre, est attestée dans les registres municipaux dès 1607. Elle s’inscrit dans la lignée des grandes fontaines bordelaises médiévales — Audège, Bouquière, Fondaudège — qui alimentaient les habitants à coups de seaux, d’amphores et de bavardages.

Source : https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA33000024

Le nom Daurade n’a rien à voir avec le poisson 🐟 ! Il vient de la Maison Daurade, un hôtel particulier du président de Pontac, décoré d’or et de stucs. L’architecte Jules Hardouin-Mansart, futur bâtisseur du château de Versailles, aurait participé à son aménagement, donnant au quartier son faste.

En face de cette demeure, on installa la fontaine : un bassin maçonné où l’eau jaillissait grâce à un système ingénieux de pompe à bras. Bernadau raconte avec malice :

« En face de cet hôtel, on voyait une fontaine dont l’eau remontait par le moyen d’une manivelle. »

🏗️ Une prouesse d’ingénierie urbaine

Derrière sa simplicité apparente, la fontaine Daurade est un véritable bijou d’ingénierie.

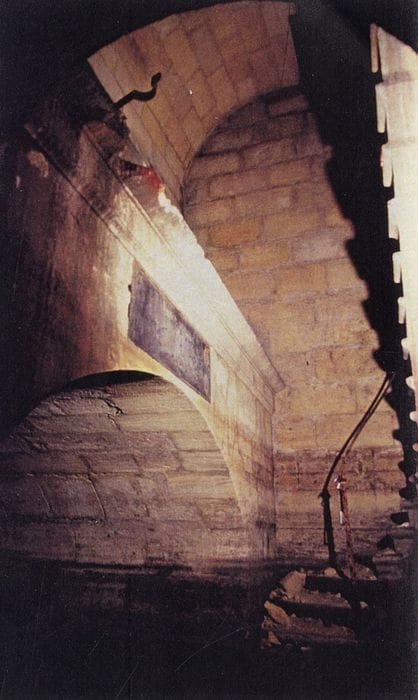

Construite en pierre de taille locale, elle mesure environ 4,2 mètres de long pour 3,6 mètres de large, avec une profondeur de près de 3 mètres jusqu’au miroir d’eau. Sa voûte, en berceau plein cintre, est composée de moellons calcaires liés au mortier de chaux, typique du XVIIᵉ siècle.

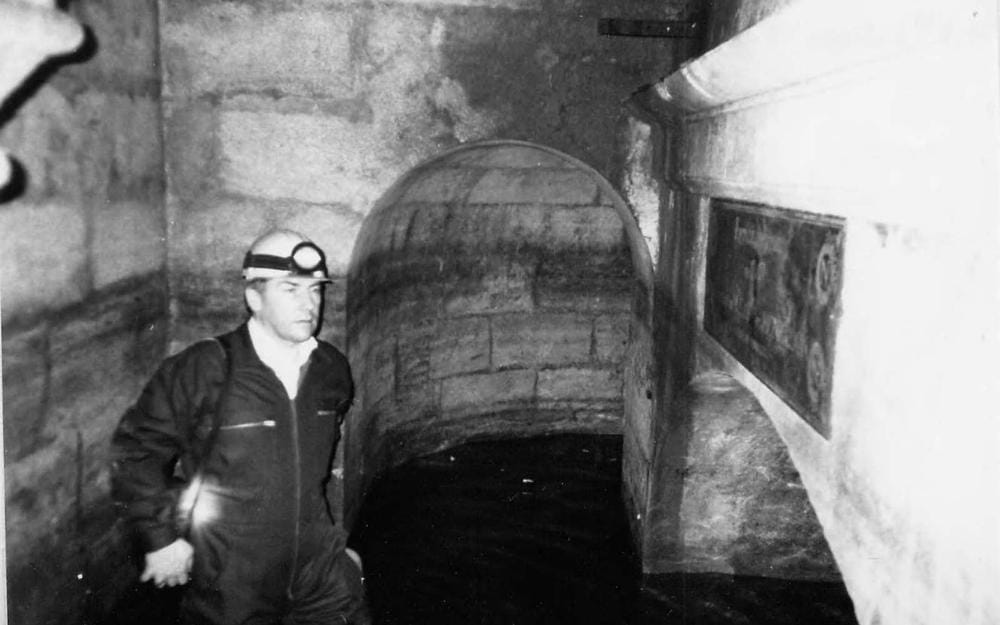

Une trappe d’accès, aujourd’hui condamnée, permettait jadis de descendre un escalier étroit jusqu’à la chambre d’eau. L’eau provenait d’une nappe phréatique connectée à la source voisine d’Audège, acheminée par un canal souterrain en pierre de 18 centimètres de section.

En 1614, les jurats firent installer une pompe à bras métallique, innovation rare pour l’époque, permettant de remonter l’eau vers un petit réservoir supérieur. Ce système, entretenu par un fontainier nommé par la ville, servait à alimenter les demeures et artisans du secteur.

🔧 Les travaux de Lafaurie de Monbadon (1807)

Après deux siècles de service, la fontaine s’encrasse, se fissure, et l’eau devient trouble. En 1807, la municipalité confie sa restauration à l’ingénieur Jean-Baptiste Lafaurie de Monbadon, figure du génie civil bordelais (on lui doit plusieurs ouvrages d’eau et de voirie).

Il fait reconstruire la chambre de captage, renforcer la voûte et remplacer la pompe par un dispositif à balancier. Il y fait graver une inscription lapidaire, encore visible dans les archives :

« Fontaine rénovée par Lafaurie de Monbadon, 1807. »

La fontaine devient alors souterraine : une porte à vantaux de bois fermait l’accès, et un soupirail ventilait la galerie. Ce modèle inspirera d’autres restaurations, comme celle de la fontaine du Chapeau-Rouge quelques années plus tard.

💬 Une eau pure… puis délaissée

Au XVIIᵉ siècle, l’eau de la fontaine Daurade était considérée comme l’une des plus saines de Bordeaux. Mais au fil du temps, l’urbanisation grignote le sol et les infiltrations souillent la nappe.

L’abbé O’Reilly note en 1857 :

« C’était autrefois une belle et bonne fontaine ; elle ne fournit aujourd’hui qu’une eau bourbeuse et malsaine. »

En 1874, la mairie juge la source impropre à la consommation. Les soupiraux sont murés, le puits scellé et la pompe démontée. La fontaine cesse alors de chanter.

Depuis, elle dort, intacte, sous la rue. En 2000, elle a été inscrite aux Monuments historiques, reconnue pour sa valeur technique et patrimoniale.

🧭 Un trésor caché sous vos pas

Sous le bitume, l’eau. Si vous passez rue de la Daurade, vous marchez à quelques mètres au-dessus de cette voûte.

Les plans de la Direction du Patrimoine de Bordeaux indiquent encore :

- une voûte en pierre de 0,6 m d’épaisseur,

- une chambre principale de 15 m³,

- une canalisation de raccordement vers la fontaine d’Audège,

- et un escalier maçonné à deux volées.

Lors d’une inspection en 1993, on y trouva encore de l’eau claire au fond du bassin. Comme si, malgré les siècles, la fontaine Daurade refusait d’être oubliée. 💧

Emplacement de la fontaine

❓ FAQ pour briller en société 😄

💬 Pourquoi “Daurade” ?

Parce qu’elle faisait face à la Maison Daurade, célèbre pour ses dorures, et non à cause d’un banc de poissons !

💬 Qui l’a construite ?

Les jurats de Bordeaux, vers 1607, dans le cadre du réseau d’adduction d’eau de la ville. La restauration de 1807 fut signée Lafaurie de Monbadon, ingénieur municipal.

💬 Quelle taille faisait-elle ?

Environ 4 mètres sur 3,5, avec une profondeur de 3 mètres. De quoi contenir 15 000 litres d’eau.

💬 Était-elle encore utilisée au XXᵉ siècle ?

Non, elle fut condamnée en 1874, mais sa structure est restée intacte sous la rue.

💬 Peut-on la visiter ?

Seulement lors d’interventions techniques : elle n’est pas ouverte au public.

📚 Sources et références

- Abbé Patrice-John O’Reilly, Histoire complète de Bordeaux, t. IV, 1857-1858 – Gallica/BnF

- Pierre Bernadau, Le Viographe bordelais, 1843 – BnF/Gallica

- Base Mérimée, notice Fontaine dite Fontaine de la Daurade – pop.culture.gouv.fr

- Bordeaux Q.Q.O.Q.C.C.P., dossier Fontaine de la Daurade

- Archives municipales de Bordeaux, série hydraulique, XVIIIᵉ–XIXᵉ s.

- Musée d’Aquitaine, plan de distribution des eaux de Bordeaux

- Étude patrimoniale Lafaurie de Monbadon (1807), consultée aux archives techniques de la ville