1956 : la dernière fois que la Garonne a gelé à Bordeaux

Février 1956. Les Bordelais n’avaient pas ressenti pareil froid depuis des générations. Les thermomètres descendent jusqu’à –15 °C, les fontaines s’immobilisent, les platanes se couvrent de givre, et la Garonne, ce fleuve pourtant vigoureux, se fige à son tour. Ce n’est plus le doux miroir de la lune : c’est une surface grise et compacte où la glace craque sous les pas des plus téméraires. Le dernier grand hiver de la Garonne venait de s’inscrire dans l’histoire. ❄️

🌬️ Un hiver venu du nord

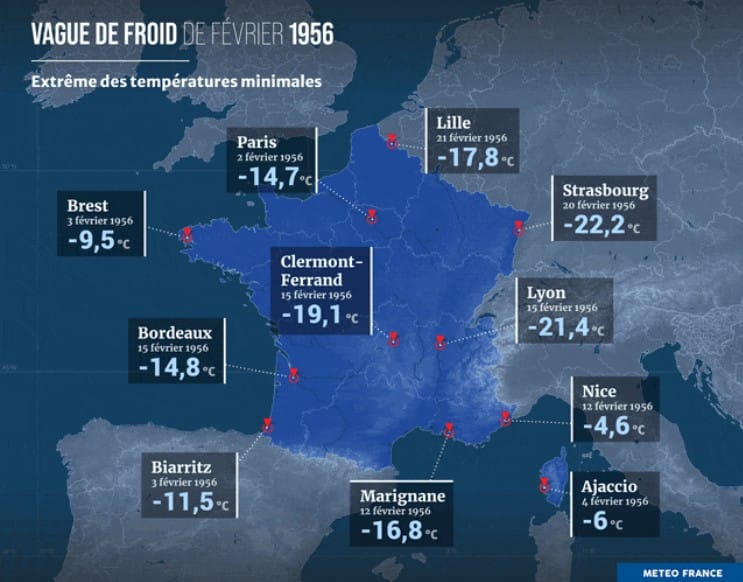

L’hiver 1956 fut l’un des plus rudes du XXᵉ siècle en Europe. Une masse d’air sibérienne s’abat sur la France début février : les températures plongent sous zéro pendant trois semaines d’affilée. À Bordeaux, le froid s’installe dès le 1ᵉʳ février et ne lâche plus prise avant la fin du mois. Les journaux titrent alors : « La Garonne charie des glaçons » et « Le port de la Lune en sommeil ».

Les anciens se souviennent encore de la brume glacée qui couvrait les quais. À marée basse, la vase durcie formait des plaques blanches, et à marée haute, la Garonne semblait vouloir se transformer en miroir. Les barges restaient à quai, prisonnières des glaces.

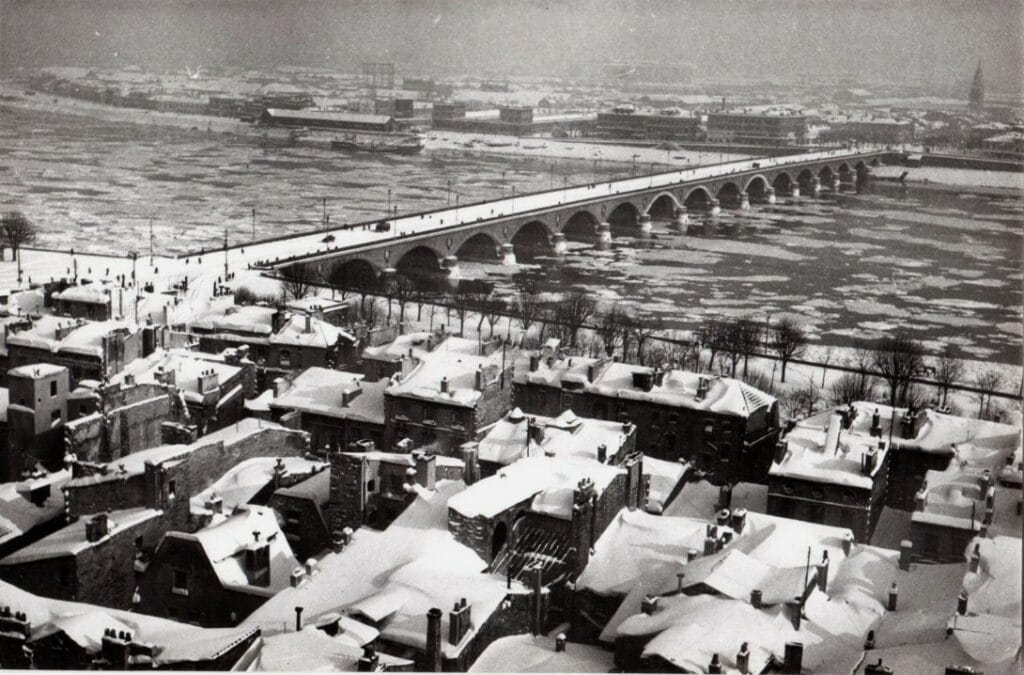

Le reportage de Sud Ouest consacré à cet épisode, « Le terrible hiver 1956 en images », montre Bordeaux et tout le Sud-Ouest sous un manteau blanc inhabituel. On y voit la place des Quinconces enneigée, le miroir d’eau avant l’heure sur les quais, et la Garonne figée au petit matin, « prise dans un silence d’hiver polaire ». (Sud Ouest, 6 février 2024)

Un rapport de Météo-France notait :

« Entre le 2 et le 18 février 1956, la température moyenne à Bordeaux n’a pas dépassé –5 °C. Le 15, on a mesuré –13,2 °C à Mérignac. »

C’est dans ces jours-là que le fleuve, ralenti par un débit bas et un vent sec d’est, a commencé à geler partiellement entre le pont de pierre et la Bastide.

🚢 Le port à l’arrêt, les Bordelais au ralenti

La Garonne gelée, c’est d’abord un coup dur pour le port de Bordeaux, alors en pleine activité. Les docks de Bacalan et des Chartrons, les grues, les entrepôts du vin et du sucre : tout s’immobilise. La navigation fluviale est interrompue : on ne charge plus, on ne décharge plus.

Le journal La France du Sud-Ouest du 10 février 1956 écrivait :

« Les eaux de la Garonne ont pris en glace sur plus de deux cents mètres de largeur, entre les deux rives. On signale des plaques flottantes épaisses d’une quinzaine de centimètres. »

Les photographies d’époque, reproduites dans Sud Ouest et aux Archives Bordeaux Métropole, montrent un spectacle à peine croyable : le fleuve figé, des enfants lançant des pierres sur la glace, des pêcheurs s’aventurant jusqu’à mi-rivière, et les bateaux immobilisés comme des jouets oubliés.

Mais derrière la curiosité, la ville grelotte. Les canalisations éclatent, les vignes du Médoc gèlent sur pied, les tramways tombent en panne à cause du givre.

🧣 Témoignages bordelais

Dans un entretien accordé à Sud Ouest en 2016, un habitant du quartier Saint-Michel, alors adolescent, racontait :

« On allait sur les quais pour voir la Garonne. Il y avait de la glace jusqu’au milieu du fleuve. Les gendarmes nous criaient de ne pas avancer, mais on lançait des cailloux pour tester. Le bruit était sec, métallique. On n’avait jamais vu ça. »

Un autre souvenir, relaté dans le bulletin de la Société archéologique de Bordeaux, décrit l’ambiance surréaliste :

« Les quais du port de la Lune ressemblaient à un paysage du Nord. La glace collait aux amarres, le vent coupait le visage et les bateaux semblaient en sommeil sous un drap de givre. »

Même les plus anciens, qui avaient entendu leurs grands-parents parler du grand hiver de 1709, y voyaient un retour du passé : « La Garonne n’avait pas connu cela depuis deux siècles ! » disait-on alors.

🍷 Un froid qui changea la vigne

Le gel de 1956 n’a pas touché que le fleuve. Il a aussi marqué la vigne bordelaise. Dans le Médoc, le Libournais et les Graves, les températures extrêmes détruisirent jusqu’à 80 % des ceps. Certains châteaux durent replanter entièrement.

Le Courrier viticole de Bordeaux du 20 février 1956 écrivait :

« Les vignes semblent brûlées comme par le feu. Les bourgeons noircissent, les ceps éclatent sous l’écorce. »

Le gel de 1956 eut donc un double visage : poétique sur la Garonne, tragique dans les campagnes.

💡 Pourquoi la Garonne a-t-elle pu geler ?

Il faut imaginer un enchaînement parfait des conditions :

un froid continental sec et continu, un ciel dégagé (donc sans réchauffement diurne), un niveau d’eau bas et un vent d’est qui empêche les marées de remonter le fleuve. Résultat : une eau à 0 °C sur plusieurs jours et la formation de plaques de glace épaisses, particulièrement visibles près des piles du pont de pierre, où le courant est ralenti.

🌞 Le dégel et la fin d’un monde

Le 20 février, la température remonte brusquement. La pluie tombe sur les quais, la glace se fissure, les glaçons dérivent vers l’estuaire. Le dégel provoque quelques inondations mineures dans les quartiers bas de la Bastide et de Bacalan.

Mais pour les Bordelais, le spectacle reste gravé dans les mémoires. Beaucoup ont conservé des cartes postales et des photos d’époque : la Garonne prise par la glace, les façades XVIIIᵉ figées dans le froid.

Cet hiver 1956 fut le dernier où la Garonne se figea. Depuis, malgré quelques hivers rudes (1985 ou 2012), le fleuve n’a plus gelé. Les marées, la hausse des températures moyennes et l’activité urbaine rendent désormais un tel phénomène presque impossible.

💬 En écho à l’histoire

L’abbé O’Reilly, dans son Histoire complète de Bordeaux (1858), rappelait déjà les grands gels du passé et écrivait :

« Quand le fleuve s’arrête, c’est le cœur de Bordeaux qui cesse de battre. »

Une phrase prophétique pour décrire ce que vécurent les Bordelais de 1956 : un instant suspendu où le port de la Lune perdit sa respiration.

🧊 Les autres gels de la Garonne à Bordeaux

Pour replacer 1956 dans la longue histoire des grands hivers bordelais :

- 1326 – Le premier gel connu : la Garonne se fige partiellement, mentionnée dans les chroniques médiévales comme « un prodige du ciel ».

- 1709 – Le “grand hiver” : le fleuve entièrement gelé, barriques éclatées et famine en ville.

- 1766 – L’hiver où l’on traversa la Garonne à pied : les Bordelais marchent sur la glace entre la rive gauche et la Bastide.

- 1789 – L’hiver révolutionnaire : un froid glacial avant la prise de la Bastille, symbole d’un monde prêt à se briser.

- 1895 – Les quais sous la glace : gel partiel et premières photographies du port figé.

- 1956 – Le dernier grand gel : la Garonne prise sous un froid sibérien, souvenir encore vivant dans les mémoires.

🧠 FAQ pour briller en société

👉 La Garonne a-t-elle gelé entièrement ?

Non, pas sur toute sa largeur : les rives et les zones calmes, notamment entre le pont de pierre et la Bastide, furent prises dans la glace, mais le courant central restait actif.

👉 Peut-elle regeler un jour ?

Très improbable : depuis 1956, les hivers bordelais n’ont jamais dépassé dix jours consécutifs sous –5 °C.

👉 Pourquoi cet épisode reste-t-il célèbre ?

Parce qu’il fut le dernier ! Et parce qu’il symbolise une époque où Bordeaux, malgré sa douceur océanique, a connu un hiver « continental ».

📚 Sources et références

- Sud Ouest, « Le terrible hiver 1956 en images : quand Bordeaux et le Sud-Ouest grelottaient sous la neige », 6 février 2024.

- La France du Sud-Ouest, édition du 10 février 1956 – Archives municipales de Bordeaux.

- Météo-France, rapport climatique de février 1956, station de Mérignac.

- Témoignages recueillis par Sud Ouest, dossier « Hivers bordelais » (2016).

- Courrier viticole de Bordeaux, février 1956.

- Société archéologique de Bordeaux, Bulletin 1957.

- Fonds photographique des Archives Bordeaux Métropole.