Les empoisonneuses du quartier Saint-Michel : la poudre du diable

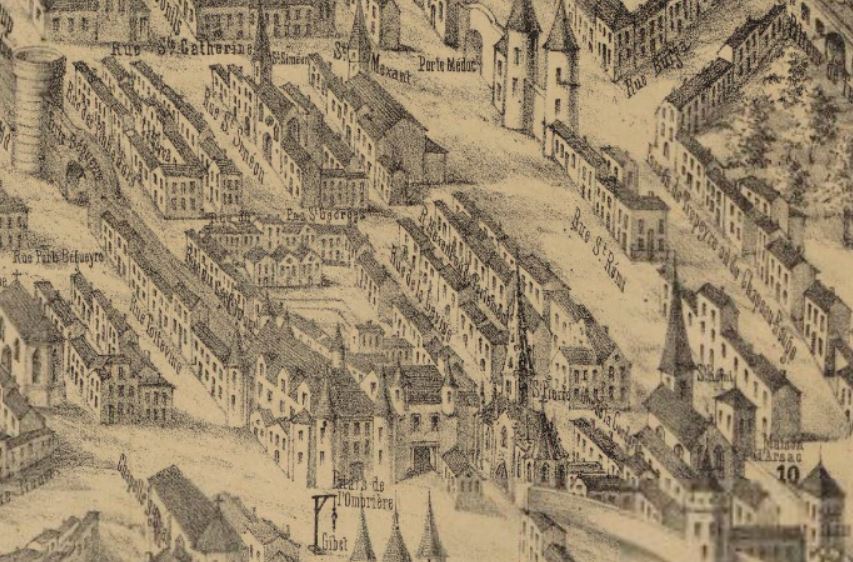

En 1679, les cloches de Saint-Michel ne sonnent pas pour une fête, mais pour un scandale. Au cœur du quartier populaire, entre la rue des Faures et la place Meynard, trois femmes sont arrêtées pour un crime qui glace Bordeaux : elles auraient vendu des “poudres d’amour”… qui tuaient les maris. Le Parlement de Guyenne, siégeant au Palais de l’Ombrière, en fait l’un de ses procès les plus retentissants. Et pour la première fois, on parle à Bordeaux d’affaire d’empoisonneuses.

💋 Des potions d’amour qui tournent au drame

Les accusées s’appellent Catherine Roussel, Marie de Lafitte et Jeanne Daramon. Elles tiennent un petit commerce d’herbes et de parfums près du marché Saint-Michel. Elles prétendent vendre des filtres “pour rendre un mari fidèle ou docile”, mais la rumeur enfle après la mort suspecte d’un marchand de vin. Le médecin qui pratique l’autopsie note une “substance poudreuse d’odeur douceâtre” dans le ventre du défunt — une poudre que l’on retrouve chez les trois femmes.

Très vite, le mot “poison” circule, puis celui de “magie”. Les Bordelais murmurent que les trois empoisonneuses auraient appris leur art auprès d’un certain apothicaire italien réfugié à La Bastide.

“On vendait la mort dans des fioles comme on vend le parfum” — écrit plus tard un chroniqueur anonyme cité par l’abbé O’Reilly (Histoire complète de Bordeaux, 1857).

⚖️ Le Palais de l’Ombrière ouvre ses portes

Le 12 mars 1680, les accusées comparaissent devant le Parlement de Bordeaux, dans la grande salle du Palais de l’Ombrière, transformée en tribunal criminel. Les chefs d’accusation sont clairs : empoisonnement, commerce illicite de substances vénéneuses et pratiques superstitieuses.

Les juges citent les édits royaux de 1670 qui assimilent les empoisonneurs aux sorciers.

Sous la “question ordinaire” (la torture légale), Catherine Roussel avoue avoir préparé un breuvage “pour faire aimer un époux endurci”. Mais ses compagnes nient tout. Marie de Lafitte crie à l’erreur judiciaire :

“Je n’ai jamais vendu que des poudres de beauté et des parfums !”

Le Parlement, influencé par l’affaire parisienne dite “des Poisons” (celle de la Voisin et de Mme de Montespan), veut frapper fort. Le 4 avril 1680, les trois femmes sont déclarées coupables de “commerce d’art magique et usage d’herbes nuisibles à la santé du roi et de ses sujets”.

🔥 Une exécution exemplaire

Le lendemain, la foule se presse place du Pilouret (aujourd’hui place Fernand-Lafargue). Les trois femmes sont conduites au pilori, vêtues de tuniques marquées du mot POISON, puis brûlées vives sur un bûcher dressé par le bourreau du Parlement.

Les chroniques rapportent que l’une d’elles, Jeanne Daramon, aurait crié avant de mourir :

“Ce n’est pas la mort que je crains, c’est l’enfer que vous inventez pour moi !”

L’écho de cette affaire dépasse Bordeaux. Les juges royaux de Paris s’en félicitent : “La Guyenne a purgé ses démons.”

💀 Une peur durable

Après cette exécution, toute la ville se méfie des herboristes, parfumeuses et guérisseuses. Les boutiques de la place Saint-Michel se vident ; les femmes qui vendent des simples sont traitées de “sorcières”. Pendant des décennies, on évitera de boire un vin servi par une inconnue.

Et jusqu’au XIXᵉ siècle, certains guides de Bordeaux mentionnent encore “le bûcher des empoisonneuses”, entre la rue des Faures et la place Meynard — un lieu maudit où, dit-on, “la terre refusait de fleurir”. 🌿

🤓 FAQ pour briller en société

👉 L’affaire est-elle authentique ?

Oui, partiellement. Le Parlement de Bordeaux a bien jugé plusieurs affaires d’empoisonnement entre 1678 et 1682, souvent liées à des pratiques d’herboristerie considérées comme suspectes.

👉 Pourquoi ce lien avec Paris ?

L’affaire éclate au moment où la Cour enquête sur la célèbre Affaire des Poisons. Les parlements de province suivent la même logique de “purification morale”.

👉 Où se tenaient ces procès ?

Au Palais de l’Ombrière, siège du Parlement de Guyenne, dans la grande salle des audiences.

👉 Pourquoi place du Pilouret ?

C’était le lieu d’exécution officiel du Parlement, avec pilori, gibet et bûcher. Aujourd’hui, c’est la place Fernand-Lafargue.