La Basilique Saint-Seurin de Bordeaux : aux origines du Bordeaux chrétien

Derrière ses pierres blondes et sa façade un peu austère, la basilique Saint-Seurin de Bordeaux cache une histoire fascinante — celle des origines chrétiennes de la ville. Bien avant la cathédrale Saint-André ou les grandes places du XVIIIᵉ siècle, c’est ici, dans ce faubourg ancien, que s’est enracinée la foi bordelaise. Sous la nef romane dort une crypte vieille de seize siècles, où se mêlent sarcophages gallo-romains, souvenirs de saints évêques et légendes oubliées.

⏳ Timeline

- IVᵉ siècle (vers 350-400) : sur le territoire de l’ancienne Burdigala romaine, hors des murs, s’étend une vaste nécropole paléochrétienne.

- Ve siècle : la tradition rapporte l’arrivée à Bordeaux de saint Seurin (Severinus), évêque dont la tombe va devenir un lieu de culte.

- VIᵉ–VIIIᵉ siècles : le site gagne en importance ; la nécropole se christianise et la basilique prend forme.

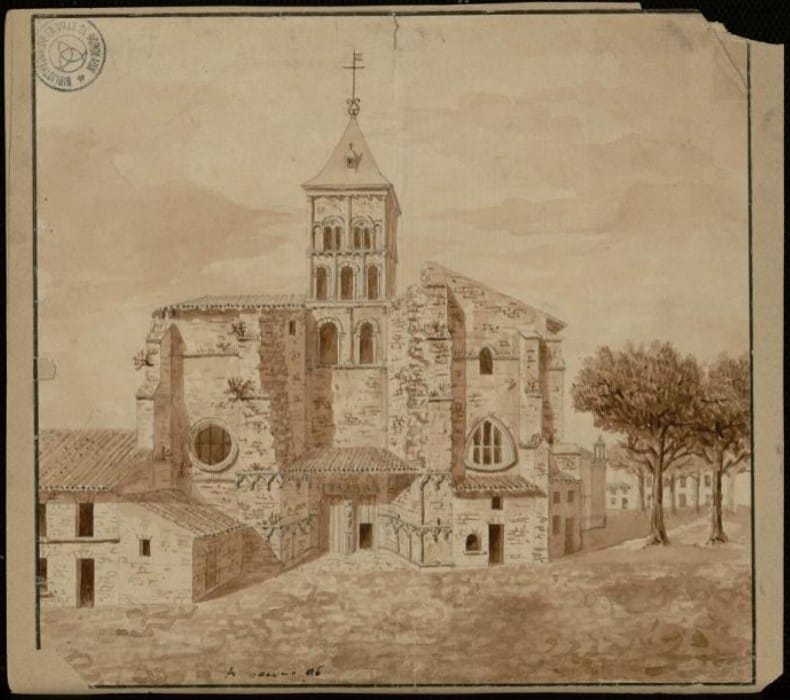

- Début XIᵉ siècle : construction d’un édifice roman majeur sur les vestiges de la chapelle primitive.

- XIIᵉ–XIVᵉ siècles : Saint-Seurin devient étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

- XVIᵉ–XVIIᵉ siècles : reconstructions et effondrements ; la basilique prend sa silhouette gothique.

- 1840 : inscription aux Monuments Historiques.

- 1998 : inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques.

- XXᵉ–XXIᵉ siècles : grandes fouilles archéologiques dans la nécropole, révélant plus de 400 sépultures.

🧱 Un sol sacré, bien avant l’église

Avant même que l’église prenne son essor, le lieu était un cimetière à ciel ouvert. Les fouilles montrent une grande complexité : sarcophages en marbre, tombes d’enfants dans des amphores, tuiles d’inhumation, et même des autels votifs païens réutilisés pour des sépultures chrétiennes. Cette superposition de mondes — romain, chrétien, médiéval — explique le caractère si particulier de Saint-Seurin : ici, la mort et la foi cohabitent depuis 1 600 ans.

« La nécropole de Saint-Seurin est l’un des plus anciens vestiges de Bordeaux », rappelle l’archéologue N. Sauvaitre (Revue archéologique de Bordeaux, 2005).

🙏 La basilique Saint-Seurin : une église aux mille vies

C’est autour du tombeau du saint que s’élève d’abord une chapelle, dédiée à Saint Étienne. Mais le culte de Saint Seurin, évêque de Bordeaux au Ve siècle, s’impose vite. Grégoire de Tours, au VIᵉ siècle, rapporte que « si la ville est en proie à la peste ou à un ennemi, la foule accourt à la basilique du saint ; et la ville est sauvée du malheur ». La foi populaire ne s’y trompe pas : le sanctuaire devient le cœur spirituel de Bordeaux.

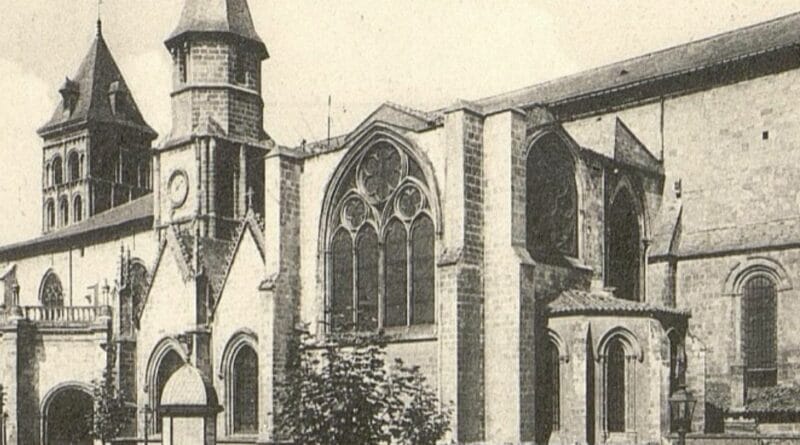

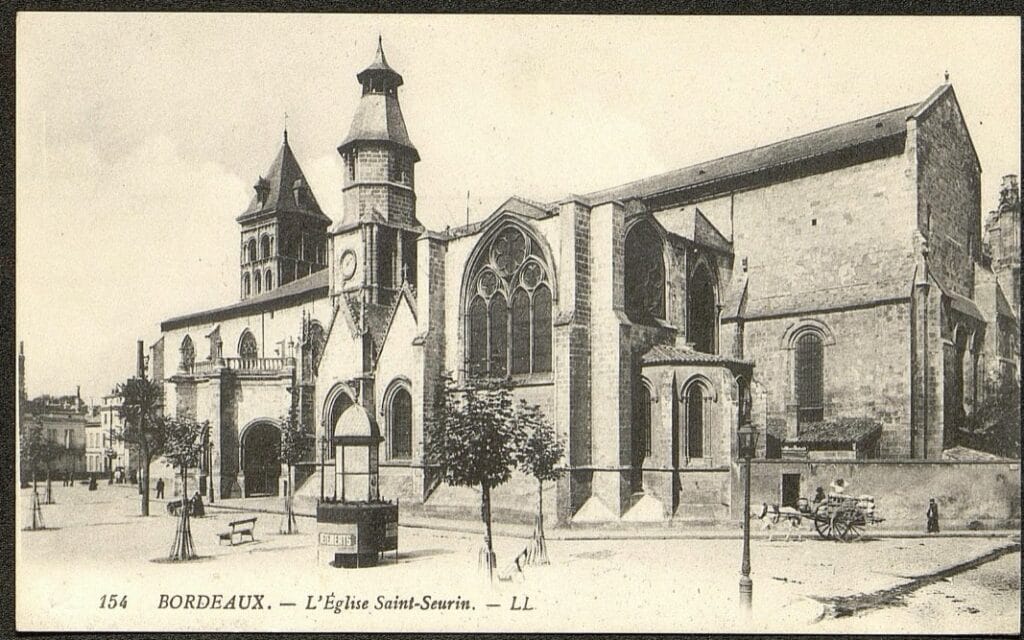

L’église que l’on voit aujourd’hui date pour l’essentiel du XIᵉ siècle. Son style roman, tout en sobriété, tranche avec le gothique flamboyant de Saint-André : ici, point de dentelle de pierre, mais des piliers puissants et une nef presque monastique. Au XIIᵉ siècle, la basilique s’agrandit, le chapitre se renforce, et le faubourg Saint-Seurin devient une “sauveté”, un territoire d’asile où les réfugiés peuvent vivre hors des lois de la cité. On y cultive les vignes, on y installe des ateliers, et les pèlerins y trouvent un gîte avant de reprendre la route vers Compostelle.

🏛️ Un monument sans cesse transformé

Au fil des siècles, la basilique Saint-Seurin de Bordeaux subit de nombreuses modifications. Des chapelles gothiques sont ajoutées à la nef romane au XVe siècle ; la crypte, quant à elle, demeure le cœur historique de l’édifice, abritant les sarcophages des premiers chrétiens bordelais.

En 1699, un effondrement partiel entraîne de lourds travaux : on reconstruit une partie du chœur et des voûtes, dans un style plus classique. Puis au XIXᵉ siècle, dans la fièvre néo-gothique, on ajoute le portail actuel (1829) et on restaure la crypte, oubliée depuis des siècles sous les gravats.

Le lieu devient aussi un centre de recherche archéologique : dans les années 1960, les fouilles mettent au jour une mosaïque paléochrétienne et des sarcophages finement sculptés, aujourd’hui exposés dans la crypte. Et fait rare : cette crypte est l’une des seules en France où l’on peut voir la transition directe entre un sanctuaire romain et un lieu de culte chrétien.

📐 Détails techniques et architecture

La basilique Saint-Seurin s’étend sur environ 70 mètres de longueur et 35 mètres de largeur au niveau du transept. Son plan en croix latine typique du roman aquitain comprend :

- une nef principale à trois travées, flanquée de deux bas-côtés,

- un transept peu saillant,

- un chœur profond entouré de chapelles rayonnantes ajoutées au XVe siècle,

- et une crypte monumentale de 20 mètres sur 12, accessible depuis le déambulatoire.

Les voûtes romanes reposent sur des piliers carrés massifs, renforcés au XVe siècle par des arcs gothiques en ogive. Les matériaux sont typiquement bordelais : calcaire blond de Saint-Macaire pour les élévations et moellon local pour les murs secondaires. À l’extérieur, le chevet polygonal est l’un des mieux conservés de l’Aquitaine. On y observe des modillons sculptés (petites têtes et animaux fantastiques) typiques de l’art roman gascon. La tour-clocher, plus sobre, ne fut jamais achevée : elle devait culminer à 60 mètres mais n’en atteint qu’une quarantaine.

C’est cet équilibre entre puissance romane, verticalité gothique et charme provincial qui fait de Saint-Seurin un cas unique dans le paysage monumental bordelais.

💬 Quelques anecdotes sur la Basilique Saint-Seurin

- 🪶 Le cor de Roland : La légende veut que Charlemagne, après la mort de Roland à Roncevaux, ait déposé l’olifant (le cor d’ivoire du héros) sur l’autel de Saint-Seurin. L’objet aurait été conservé jusqu’au XVIIᵉ siècle avant de disparaître.

- ⚰️ Une nécropole sous la ville : en 2017, les archéologues ont exhumé des fosses collectives regroupant des centaines de corps, peut-être liés à une épidémie du haut Moyen Âge.

- ⛪ Le siège épiscopal : au Moyen Âge, chaque nouvel évêque de Bordeaux venait prêter serment sur les reliques de Saint Seurin, assis dans un siège en pierre toujours visible dans le chœur.

🏡 Un lieu hors du temps

Aujourd’hui encore, la basilique conserve cette ambiance de retraite paisible. À quelques minutes de la place Gambetta, le quartier de Saint-Seurin semble figé hors du temps : petites rues, vignes anciennes, jardin archéologique. En descendant dans la crypte, on remonte littéralement aux origines du christianisme en Aquitaine. Pour les Bordelais, c’est un lieu d’identité autant que de foi : on y sent battre le cœur de la ville antique, sous les pavés du XXIᵉ siècle.

💬 FAQ pour briller en société

Pourquoi “basilique” ?

Parce que Saint-Seurin a reçu du pape le titre de basilique mineure, en reconnaissance de son ancienneté et de son rôle dans le pèlerinage de Compostelle.

Saint Seurin, personnage historique ou légendaire ?

Vraisemblablement un évêque du Ve siècle, mais la tradition a amplifié sa figure. Ses reliques auraient été vénérées dès le VIᵉ siècle.

La nécropole se visite-t-elle ?

Oui, la crypte archéologique est ouverte au public : on y voit des sarcophages mérovingiens et des fondations gallo-romaines.

Pourquoi ce site est-il si important ?

Parce qu’il marque la naissance du Bordeaux chrétien, un millénaire avant la ville classique du XVIIIᵉ siècle.

📚 Sources et références

- Paroisse La Sauveté Saint-Seurin – paroissebordeauxsauvetesaintseurin.fr

- Natacha Sauvaitre, La nécropole Saint-Seurin de Bordeaux, Revue archéologique de Bordeaux, 2005

- Bordeaux Tourisme – bordeaux-tourisme.com

- Charlemagne à Bordeaux : l’Olifant de Roland, Bordeaux-Gazette, 2015

- Crise de mortalité dans l’antique Bordeaux, Actu-Culture, 2024

- Évocation du vieux Bordeaux, Louis Desgraves, éd. de Minuit, 1960

- Histoire complète de Bordeaux, abbé O’Reilly, 1858

La basilique Saint-Seurin aujourd’hui

Source : Cyril MARTINEZ

Source : Cyril MARTINEZ

Source : Cyril MARTINEZ

Source : Cyril MARTINEZ

Source : Cyril MARTINEZ